頬が乾燥すると、かゆみ・赤みなどが出たり、手触りや化粧のりが悪くなったりして、とても気になるものですね。

乾燥肌・敏感肌ではないという人でも、頬に関しては乾燥しやすいという人が多く、頬の皮膚だけがカサついたり、つっぱり感があったり、スキンケアがヒリヒリしみる、という相談が寄せられることもあります。

このような顔の部分的な乾燥はなぜ起きるのでしょうか。今回は頬の乾燥の原因と、改善のためのスキンケア方法についてご紹介します。

頬が乾燥しやすい原因

触れやすい部分だからこそ気になる頬。頬の乾燥、肌荒れはなぜ起きるのか、解説します。

皮脂腺が少ない

肌を乾燥から守ってくれる皮脂は、毛穴にある皮脂腺から分泌されています。

つまり、皮脂腺の少ない部位は肌を乾燥から守れず、乾燥しやすいということ。

顔や身体の中でも部位によって皮脂腺の数は異なり、例えばおでこやTゾーンは皮脂腺が多く、オイリーになりやすい場所です。逆に目の周りや頬の高い位置はもともと皮脂腺が少なく、乾燥しやすい部位のため、ちょっとしたきっかけで乾燥してカサカサ感を生じるのです。

保湿が足りていない

肌のバリア機能が低下した状態で保湿が不十分だと、肌の水分が空気中に蒸発して乾燥が進んでしまいます。

肌はもともとバリア機能という天然の防御層を備えていて、NMF(天然保湿因子)と呼ばれる天然の保湿剤と細胞間脂質によってうるおいを蓄えています。それらを皮脂で覆うことで、表皮を乾燥から守っているのです。

しかし、NMFは加齢や環境などの影響で年々減少するため、普段のスキンケアでうるおいを補給しなければ乾燥を防げなくなってしまいます。

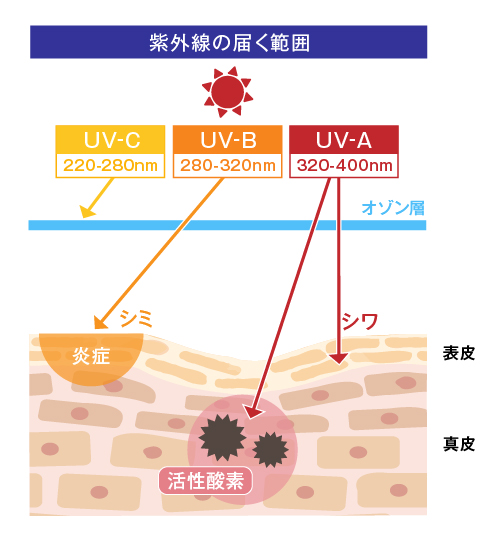

また、頬は顔の中でも張り出しているので、紫外線の影響を受けやすい部位。

紫外線に含まれるUVBは表皮まで、UVAは表皮の下層にある真皮まで到達するため、表皮へのダメージが乾燥を招いたり、真皮内の水分を貯めハリを保つ成分に損傷を与えてしまいます。ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンなどの成分が減少し、頬はますます乾燥してしまうのです。

クレンジングで皮脂を取りすぎている

日中の肌の汚れやメイクは、クレンジング剤や洗顔料でしっかりと落とし、きれいな肌状態にリセットする必要があります。

しかし、メイク落としシートでこすったり、スクラブやピーリングアイテム等で洗顔するのは、肌をやすりで削っているようなもの。肌への摩擦刺激によりバリア機能が低下してしまうおそれがあります。

さらに洗顔料の洗浄力が強いと、肌表面の皮脂膜をすっかり取り除いてしまい、乾燥が進んでしまう危険も。洗顔後に肌のつっぱりを感じるのは必要な皮脂までが洗い流されてしまった証拠です。クレンジングや洗顔アイテムは成分をしっかり確認することが大切です。

ターンオーバーが乱れている

加齢や生活習慣の影響によりホルモンバランスが崩れると、肌のターンオーバーが乱れ、乾燥の一因となります。古い角質が肌表面に残ってカサついたり、逆に未熟な角層細胞がどんどん表に押し出されてしまったり。未熟な角層細胞はバリア機能が十分に働かないので、肌の乾燥がますます進んで悪循環に陥ります。

睡眠不足や偏った食生活、運動不足や過度の飲酒、喫煙などは身体に大きく負担をかけるため、生活習慣が乾燥を招いていないか見直してみることも必要です。

外部刺激を受けている

コロナウイルス感染防止のため、もはやマスクを着用しない日はないといっても過言ではありませんよね。しかしマスクがもっとも触れる部分、それが頬です。マスクの摩擦によって肌のバリア機能がボロボロに衰え、乾燥が進んでしまっている人が多く見受けられます。

また、つい頬に触れる癖があったり、タオルでごしごし拭いたりするのも外部刺激となり肌には悪影響です。

このような外部刺激が続いて乾燥が進むと、肌が炎症を起こし、摩擦性皮膚炎に至ることもあります。そのような場合には速やかに皮膚科を受診し、医師の診断を受けてから適切なケアを行いましょう。

頬の乾燥が気になるときの適切なケア【スキンケア編】

頬の乾燥を感じたら、どのようなケアを行えばいいのでしょうか?まずは朝、夜に行われるスキンケアについてみていきましょう。

保湿ケアで十分にうるおいを与える

洗顔後は、スキンケアアイテムでしっかりと保湿することが大切です。

肌の水分量と油分量のバランスを意識して、保湿成分が豊富なアイテムを使用するとよいでしょう。特にヒアルロン酸、セラミドが含まれているアイテムがおすすめです。

化粧水と美容液でうるおいを角質層まで浸透させた後、乳液とクリームをなじませると、油分の膜が水分を逃がさないため、1日中うるおいが維持されやすくなります。

オールインワンタイプのアイテムなら複数アイテムを使わず、手軽にケアが可能。頬に押し込むよう、丁寧にハンドプレスすることで、より深く浸透し、肌摩擦も減らせますよ。

肌にやさしいクレンジングアイテムを使う

まずは自分に合った洗浄剤選びが重要です。洗い上がりがしっとりする保湿成分配合のクレンジングアイテムや洗顔料が数多く販売されているので、優しく洗えるものを選びましょう。

肌にうるおいを与えつつメイクを落とせるものや、肌がつっぱりにくいものを選ぶのがおすすめ。二度顔をすすぐことにより肌に負担になっているおそれもあるので、ダブル洗顔不要のタイプを使用すると肌摩擦を減らせます。

メイクアイテムの見直し

毎日行うメイクも、肌には負担の一つ。セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿成分が含まれているアイテムなら、メイクしながら肌にうるおいを与え、スキンケアを兼ねることができておすすめです。

UVケア成分配合であれば、日焼け止め効果も期待できて紫外線対策もばっちり。

パラベン、アルコール、鉱物油など、肌に刺激を与える可能性のある成分は避け、敏感な肌に負担のかからないアイテムを使用するようにしましょう。

乾燥する前に保湿する

一度頬が乾燥してしまうと、すぐに元に戻すのはなかなか難しいもの。後から慌ててケアするよりも、先回りしてあらかじめ乾燥を予防しておけば安心です。

日中も角層に水分を与え続け、長時間うるおいをキープしてくれるような乾燥予防処方のアイテムなら、朝ケアするだけで手間なく肌の乾燥を防ぐことができます。

さらに、外出前やお昼休みなど、乾燥が気になる前にこまめに保湿できるようなアイテムを備えれば万全。高保湿のミストタイプ化粧水や、コンパクトなクリームなどを携帯すれば、さっとすばやくうるおい補給ができて便利です。

頬の乾燥が気になるときの適切なケア【生活習慣編】

頬の乾燥対策は、スキンケアだけではありません。生活習慣の中にも乾燥の原因が潜んでいます。

良質な睡眠を取る

良質な睡眠はホルモンバランスに影響するため、正常なターンオーバーのために欠かせません。ぐっすりと眠るためにはこんなポイントがあります。

- 眠る前はゆったりとリラックスをして、深い睡眠を取れる環境をつくりましょう。

- 寝る前2~3時間は食事を摂らないこと。

就寝前に食事を取ると、エネルギーが消化に使われ、深い睡眠を取りにくいと考えられています。

- 就寝前にはスマホやPCを見ないこと。

画面のブルーライトを浴びると、脳が覚醒状態になるといわれ、寝つきが悪くなる人もいます。

逆に質の良い睡眠であれば、入眠後3時間ほどで成長ホルモンの分泌が促され、ターンオーバーが促進されて肌が健やかに整うといわれています。

食生活を改善する

ジャンクフードばかりの食事や乱れた食生活は、肌の荒れに直結します。また、身体が冷えると、代謝や血行が悪くなり肌のターンオーバーにも悪影響があります。美肌のためには食事にも気を配り、身体を内側からあたためて血行を良くすることが大切です。

温かいスープや温野菜に加え、身体を温めてくれるしょうがや根菜などの身体を温めてくれる素材は積極的に摂取するのがおすすめ。旬の野菜をうまく取り入れて、バランスの良い食事でビタミン等様々な栄養素をしっかり摂ると、肌の細胞も健やかに育ちます。

ストレスを解消する

人は過度なストレスを受けるとホルモンバランスが乱れ、ターンオーバーの乱れからバリア機能の低下が生じます。すると肌の乾燥が促進し、皮脂の過剰分泌やさまざまな肌トラブルの原因となっていくのです。

ストレスは必ずしも悪ではありませんが、溜め過ぎには要注意。対処法はいろいろありますが、自分に適した方法で適度に解消し、ため込まずにうまく付き合っていくことが健やかな肌のためにもなるのです。

室内を加湿する

基本的なことですが、普段過ごしている室内の環境もしっかり見直しましょう。秋冬は特に湿度・気温が下がり、乾燥しやすい季節なので、加湿器を活用する人が多いのではないでしょうか。

肌に適切な湿度は60%ほどといわれています。こまめな換気にも気を配りながら、肌にとって快適な室内環境を保ちましょう。

肌のバリア機能を健やかに保ち、頬を乾燥から守る

肌質にかかわらず乾燥しやすく、紫外線などの外部刺激を受けやすいのが頬。その場しのぎの保湿ではなく、毎日のケアと日々の生活習慣による先回りの乾燥予防が大切です。スキンケアのお手入れ方法や環境などに、肌を乾燥させる要因がないか見直すとともに、継続的な乾燥予防対策を行いましょう。

肌のバリア機能を健やかに保てていれば、肌自らの力でうるおいをキープすることができます。ここで紹介したようなポイントをおさえたケアで、頬を乾燥から守りましょう。

【監修医師】

医学博士 久保田 潤一郎 もっと詳しく

久保田潤一郎クリニック院長 元杏林大学医学部助教授(形成外科学)

日本形成外科学会専門医・日本レーザー医学会永年レーザー専門医

杏林大学医学部卒業。慶應義塾大学病院に勤務し、医学博士号取得。後に、杏林大学医学部助教授(准教授)として診療を行うかたわら、後輩の指導にも熱心にあたる。数々の臨床・研究を重ね、多くの形成外科・美容外科の治療のほか、レーザーや光線療法により様々な皮膚のトラブルに対処し、皮膚レーザー療法を確立。国内外の医学会だけに留まらず、各種講演会でも積極的に講演し、自らの治療・基礎研究を主とした様々な情報や最新情報を広く伝えている。